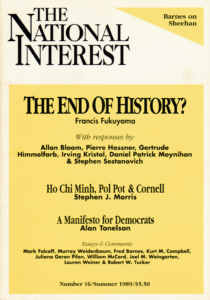

The National Interest, Washington, DC, n. 16, pp. 3-18, verão 1989.

ISSN 0884-9382

Enfim li o “Fim da história”,1Resenha escrita originalmente em 15 de junho de 2024. de Francis Fukuyama — o ensaio, não o livro (The End of History and the Last Man, de 1992), o que já é mais do que a maioria de seus críticos, que só leram o título. O próprio título já é interessante porque, no ensaio, aparece como uma pergunta, não como uma tese. Embora, ao longo da leitura, entende-se que Fukuyama defende a tese do fim da história, sem hesitações.

A tese do ensaio é que, no fim do século XX, teria ocorrido o triunfo do liberalismo ocidental na história, e que esse liberalismo ocidental se estabeleceria como ideia dominante na consciência das sociedades futuras. Todas as alternativas históricas ao liberalismo ocidental — socialismo, comunismo, fascismo… — fracassaram, não havendo mais concorrentes reais e consistentes a ele. O marco histórico desse triunfo seria o fim da Guerra Fria, entre o fim da década de 1980, com a queda do Muro de Berlim, e o fim da União Soviética, no início da década de 1990.

A tese do fim da história não é original de Fukuyama. A originalidade dele é a definição de quando ela teria ocorrido. Fukuyama apresenta um histórico da tese do fim da história, primeiro com G. W. F. Hegel, que a estabeleceu em 1806, com a vitória de Napoleão sobre a Prússia, em Jena, consolidando a vitória dos ideais iluministas e liberais da Revolução Francesa; e depois, com Alexander Kojève, para quem o fim da história teria ocorrido com a derrota dos fascismo na Segunda Guerra Mundial.

Assim como Kojève corrige Hegel acerca do marco do fim da história, Fukuyama corrige Kojève. Porém, os três operam no mesmo princípio teórico: é a consciência, e não a economia e/ou a política, que determina a história. Aqui, a fim de exemplificar sua tese da consciência como motor da história, Fukuyama recupera a tese de Max Weber, em A ética protestante e o espírito do capitalismo, a respeito da formação do capitalismo. Segundo Fukuyama, as ideias e os valores capitalistas teriam precedido a economia e a política capitalista. O que falta explicar, nesse caso, é de onde surgiram esses valores capitalistas sem o contexto material capitalista. Mas Fukuyama é admitidamente idealista, logo, essa tese não é um problema para ele.

Acerca do idealismo versus materialismo, da soberania da consciência sobre a política e a economia, Fukuyama se opõe ao que ele entende ser os princípios teóricos do marxismo, além de autores materialistas, embora não marxistas, como Paul Kennedy, autor de The Rise and Fall of the Great Powers, obra na qual defende que a decadência dos grandes impérios na história se deveu à incapacidade deles em suprir economicamente a superextensão territorial.

Uma qualidade do texto de Fukuyama é a clareza. Suas ideias são apresentadas de modo simples, acessível aos leitores. Alguns de seus exemplos são simplesmente burros, o que demonstra ignorância sobre os fatos e os fluxos da história. Essa ignorância é resultado dos princípios, ou da ideologia, que Fukuyama advoga. Seu liberalismo e idealismo não o auxilia a estudar, interpretar e entender a história, mas limita sua capacidade de compreensão dela por colocar os valores na frente dos fatos. Isto é, sua história da humanidade não é fruto de um estudo empírico da história, mas da imposição de valores liberais e idealistas sobre a história. Por exemplo, ele atribui como elemento fundamental da derrota (final) do fascismo não a vitória dos Aliados na Segunda Guerra, que teria sido o elemento material, mas a vitória da consciência de que o fascismo seria uma ideologia autodestrutiva — isto é, ele foi derrotado na ideia e que a derrota material seria consequência. Essa tese de Fukuyama é uma questão de fé, uma vez que o fato é que os Aliados, sobretudo os Estados Unidos e a União Soviética derrotaram o Eixo nos campos de batalha. Foi uma derrota militar, política e econômica, portanto material.

Para Hegel, Kojève e Fukuyama, o fim da história não significa o fim de eventos, como crises políticas e econômicas, guerras, descobertas científicas e o desenvolvimento de tecnologias, mas que os valores dominantes da consciência não têm adversários à altura para lhe desafiar. Todas as demais consciências são marginais, não têm significância para a história mundial, e não são capazes de convencer e arregimentar pessoas o suficiente para confrontar a consciência dominante. De algum modo, Fukuyama está certo sobre a história pós-Guerra Fria. Qual ideologia, qual proposta de organização social se colocou como concorrente do liberalismo?

Os melhores parágrafos do ensaio são os três últimos. A maioria dos leitores dele não passam do título. O que é uma pena, pois aqueles três parágrafos não confirmam o tom triunfalista que muitos atribuem à tese do fim da história de Fukuyama. Na verdade, Fukuyama apresenta uma versão sombria dos anos subsequentes. Segundo ele, seriam anos nos quais o liberalismo se estabeleceria como ideia dominante. Mas para que isso acontecesse, ainda haveria conflitos nos territórios nos quais as antigas ideologias concorrentes se mantêm no poder governante. Durante esse período, Fukuyama divide o mundo entre o histórico, anterior à vitória do liberalismo, e o pós-histórico, dos países já em transição ao fim da história.

Alguns dos possíveis conflitos apresentados por Fukuyama são “premonitórios”: guerras civis e genocídios. Porém, eles não teriam escala global, mas local. Nos países pós-históricos, os problemas econômicos, políticos e sociais seriam resolvidos por meio de projetos tecnocráticos. Isso geraria um sentimento de tédio existencial entre a população, não havendo mais o que criar, a novidade. Como consequência, muitos buscariam ocupar o tempo com entretenimento niilista ou na nostalgia dos tempos históricos, nas ideologias do passado. Por fim, Fukuyama também não nega a possibilidade de reabilitação da história depois do tédio da pós-história.

O desaparecimento do marxismo-leninismo, primeiro da China e depois da União Soviética, significará sua morte como uma ideologia viva de significado histórico mundial. Pois, embora possa haver alguns verdadeiros crentes isolados em lugares como Manágua, Pyongyang ou Cambridge, Massachusetts, o fato de não haver um único grande Estado onde ele seja uma preocupação ativa mina completamente suas pretensões de estar na vanguarda da história humana. E a morte dessa ideologia significa a crescente “Comunidade Europeização”2“Common Marketization”, no original. Provavelmente, é um chiste para descrever um futuro em que as relações internacionais não são mais pautadas por grandes conflitos ideológicos, como foi a Guerra Fria, mas por interações econômicas e técnicas, semelhantes às que caracterizavam a Comunidade Econômica Europeia, popularmente conhecida como Mercado Comum. A tradução tenta capturar essa ideia de Francis Fukuyama, segundo a qual o mundo se tornaria uma grande zona de cooperação econômica, onde o principal objetivo é a prosperidade e a resolução de problemas técnicos, e não a conquista ideológica ou militar. das relações internacionais e a diminuição da probabilidade de conflitos em larga escala entre Estados.

Isso de modo algum implica o fim do conflito internacional em si. Pois o mundo naquele ponto estaria dividido entre uma parte que era histórica e uma parte que era pós-histórica. Conflitos entre Estados ainda na história, e entre esses Estados e aqueles no fim da história, ainda seriam possíveis. Ainda haveria um nível alto e talvez crescente de violência étnica e nacionalista, já que esses são impulsos não completamente esgotados, mesmo em partes do mundo pós-histórico. Palestinos e curdos, siques e tâmeis, católicos irlandeses e valões, armênios e azeris continuarão a ter seus ressentimentos não resolvidos. Isso implica que o terrorismo e as guerras de libertação nacional continuarão a ser um item importante na agenda internacional. Mas um conflito em larga escala deve envolver grandes Estados ainda presos nas garras da história, e são eles que parecem estar desaparecendo de cena.

O fim da história será um tempo muito triste. A luta por reconhecimento, a disposição de arriscar a vida por um objetivo puramente abstrato, a luta ideológica mundial que exigia ousadia, coragem, imaginação e idealismo será substituída pelo cálculo econômico, a solução interminável de problemas técnicos, preocupações ambientais e a satisfação de demandas de consumo sofisticadas. No período pós-histórico não haverá nem arte nem filosofia, apenas a perpetuação da curadoria do museu da história humana. Posso sentir em mim e ver nos outros ao meu redor uma poderosa nostalgia pelo tempo em que a história existia. Essa nostalgia, de fato, continuará a alimentar a competição e o conflito, mesmo no mundo pós-histórico, por algum tempo. Mesmo reconhecendo sua inevitabilidade, tenho os sentimentos mais ambivalentes em relação à civilização que foi criada na Europa desde 1945, com seus desdobramentos no Atlântico Norte e na Ásia. Talvez essa mesma perspectiva de séculos de tédio no fim da história sirva para fazer a história começar novamente.

Bonecas tradicionais russas de madeira chamadas matrioscas retratando o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma loja de souvenirs em São Petersburgo, em 21 de novembro de 2024. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, Arquivo.)